8월 서울지역 아파트 분양권·입주권 거래 '0건'

건설사들 조기할인분양 가능성 커져

[오피니언뉴스=유태영 기자] 급격한 금리인상과 부동산 경기 침체가 지속되면서 분양시장을 떠나 관망세에 들어간 수요자들이 늘고 있다.

특히 시세보다 저렴한 가격에 공급하는 탓에 인기가 높았던 사전청약 당첨자들이 본청약을 포기 사례가 최근 속출하고 있다.

사전청약 담첨자 약 40%가 본청약 포기

지난달 LH(한국토지주택공사)는 작년 사전 청약을 했던 '인천검단AA21블록'에 대한 본청약을 실시했다. 사전 청약 당첨자(811가구)는 신청만 하면 당첨이 확정된다. 그런데도 320가구(39.5%)가 본청약을 진행하지 않았다. '파주운정A23블록'(835가구)과 '양주회천A24블록'(612가구)도 각각 50가구, 145가구가 본청약을 포기했다.

사전청약은 인근 주택 시세의 60~80% 시세에 아파트를 공급한다. 착공시점에 진행하는 일반 청약보다 1~2년 앞당겨 청약을 하는 제도인데, 그만큼 입주까지 오랜 시간이 걸린다. 부동산경기가 활황이었던 작년의 경우 7월 1차 공공 사전 청약 때는 최고 경쟁률이 381대1에 달할 정도로 수요자들에게 인기가 높았다.

하지만 현재 부동산 경기 침체로 분양가가 주변 시세와 비슷해진 상황에 당첨자들이 본청약을 포기하고 있다. 청약당첨자들은 입주할 시점이 됐을때 주변 시세가 현재보다 더 떨어질 것을 우려하기 때문인 것으로 풀이된다.

8월 서울지역 아파트 분양권·입주권 거래 '0건'

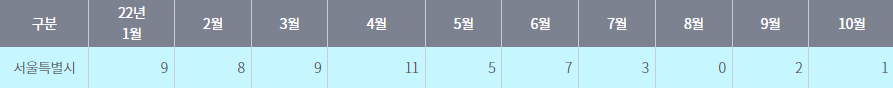

서울 아파트 분양권·입주권 거래도 급감하고 있다. 서울시부동산정보광장에 따르면 지난 8월 서울 지역에 들어서는 아파트 분양권은 단 한 건도 거래되지 않았다. 지난달엔 마포, 서초에서 각 1건씩만 거래된 것이 전부다. 아파트 가격이 폭락하면서 분양권 거래도 줄어든 것이다.

일부 단지에선 '마피'(마이너스 프리미엄) 매물도 나오고 있다. 인천 미추홀구 주안동 ‘주안파크자이더플래티넘’의 전용 59㎡는 최근 4억1000만원 안팎에 매물로 나왔다. 이는 분양가보다 2000만원 낮은 가격이다. 지난해까지만 하더라도 약 8000만원 웃돈이 붙었던 것과 비교하면 1억원 하락한 가격이다. 2년 전 청약 당시만 하더라도 1순위 청약에 1만1500여건의 청약통장이 접수돼 미추홀구 최다 청약건수를 기록한 단지다.

인천은 앞으로 분양권 가격이 추가로 하락할 가능성이 높다고 전망된다. 부동산R114에 따르면 인천은 올해 4만6000여가구 규모의 아파트 분양이 예정돼 있다. 올해 입주 물량은 4만2515가구로 지난해(1만9366가구) 대비 2배가 넘는다. 내년에도 약 4만4000가구의 입주물량이 나올 전망이다.

송승현 도시와경제 대표는 "수천만원 이상 웃돈을 주고서 분양권을 거래하던 때와 달리 현재는 분양권 가격보다 몇천만원 깎은 가격에도 거래가 이뤄지지 않고 있다"면서 "이 상태가 지속되면 분양현장에서 할인분양에 나설 가능성도 커진다"고 말했다.

한문도 연세대 정경대학원 겸임교수는 "내년 상반기까지도 금리인상에 따른 분양시장 한파는 지속될 전망"이라면서 "청약 대기 수요자들이 월세 수요로 넘어오면서 최근 강남 지역의 경우 두달만에 월세가 30%이상 인상됐는데도 불구하고 매물이 씨가 마른 상황"이라고 말했다. 이어 "건설사들도 최악의 경우 분양가 할인에 나설 가능성이 커지고 있다"고 말했다.

저작권자 © 오피니언뉴스 무단전재 및 재배포 금지