[조병수 프리랜서] 드디어 런던에서의 첫 여름휴가를 가게 되었다. 일주일 휴가면 주말 합쳐서 9일이 되니까, 독일, 스위스까지는 후다닥 다녀올 수 있을 것 같았다. 그래서 틈틈이 자동차여행루트에 대한 자료를 모으고 있는데, 마침 집 근처에 살던 대학동창이 내 휴가이야기를 듣고는 같이 가자고 매달렸다.

"운전도 미숙한데다가 영국과는 반대방향 운행이라, 겁이 나서 유럽여행을 한번도 못해보았다. 자네와 함께 가지 않으면 엄두도 못 낸다. 이번 휴가 길에 꼭 같이 가도록 해달라."

그 친구가 근무하던 회사는 그룹차원에서 주재원들의 국외여행을 금하던 때였다. 그런데도 “여름휴가가 3일이지만 주말 합쳐서 5일이 되니, 며칠 같이 다니다가 적당한 곳에서 헤어져서 돌아오겠다”는 것이다.

지점에 나온 지 2년만에 얻은 여름휴가가 방해 받고 싶지는 않았지만, ‘영국까지 와서, 그 마음이 오죽하랴’싶어서 그러자고 했다. 아는 처지에 여러 번 부탁을 해오는 통에 마음이 약해진 것이다. 의지할 사람이 필요한 그 마음도 이해는 되었다.

그래서, 독일 라인강의 로렐라이 언덕과 스위스의 융프라우(Jungfrau) 정상을 둘러보고 제네바로 가서 헤어지면, 그 친구는 하루 반 정도 걸려서 영국으로 돌아가고, 나는 며칠 더 돌면서 몽블랑과 이태리의 베니스를 둘러보고 오는 걸로 계획을 세웠다.

1985년 8월 3일 토요일, 한 밤중에 런던을 출발해서 새벽녘에 카페리로 도버해협을 건넜다. 프랑스 북쪽지방과 룩셈부르크를 거쳐서 독일로 들어가는데, 국경을 지나고 나라가 바뀌는데도 우리나라 검문소 같은 정도의 검문도 받지 않고 지나가는 것이 신기했다.

첫날은 모젤 와인으로 유명한 모젤 강(La Moselle)가의 코헴(Cochem)이란 곳에서 연한 회색 빛의 민박집(B&B)을 찾아서 여장을 풀었다. 예쁘장한 실내와 깨끗한 침구류, 그리고 정갈한 아침식사도 기억에 남지만, 산 위에 우뚝 선 성곽과 어우러진 강변 마을풍경이 동화 같은 분위기를 연출하고 있는 곳이었다.

다음날 상쾌한 아침공기 속에 모젤 강을 따라서 달리는데, 때마침 지나가는 독일기차와 싱그러운 주변 계곡의 포도밭 풍경에 콧노래가 절로 나왔다. 그 여행 이후로는 틈틈이 모젤 와인을 찾게 되고, 그날 아침 강가를 달리면서 느끼던 그 상큼한 정취를 떠올리곤 한다.

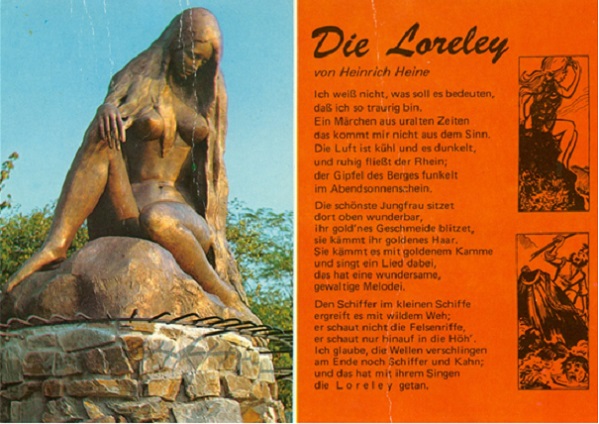

그리고는 라인강가에 있는 로렐라이(Loreley)를 찾았다. 소싯적에 배웠던 "로렐라이 언덕"이란 노랫가락을 흥얼거리며 올라 간 그 언덕은, 그 동안 상상으로 그리던 것만큼의 감동을 주지는 못했다.

그래도 독일국기가 펄럭이는 132미터 높이의, “요정의 바위”라는 뜻이라는 그 언덕 위에서 굽이쳐 흐르는 라인 강을 내려다보고 있으려니까, ‘그 옛날 저 강을 따라 가는 뱃사람들이 정말 요정의 아름다운 노랫소리에 빠져들었을까···’ 하는 감상적인 생각이 밀려들었다.

하이네(Heinrich Heine)의 시에 질허(Friedrich Silcher)가 작곡했다는 민요의 가락을 다시금 흥얼거려 본다.

“옛날부터 전해오는 쓸쓸한 이 음악이

가슴속에 그립게도 끝없이 떠오른다

구름 걷힌 하늘아래 고요한 라인 강

저녁 빛이 찬란하다 로렐라이 언덕···”

로렐라이 언덕을 떠나서 남쪽으로 내달려 스위스의 인터라켄(Interlaken)에서 또다시 일박(一泊)을 하고, 다음날 아침 일찍 출발하는 등산열차로 융프라우산 관광길에 나섰다. 해발 3,454m의 융프라우요흐(Jungfraujoch)전망대까지 오르는 동안 기차를 두 번이나 갈아타고 가는데, 눈앞에 펼쳐지는 울창한 나무와 목가적인 마을, 산, 구름, 모든 것이 경이로웠다.

융프라우 정상에서는 드넓게 펼쳐진 눈밭 사이로 형형색색의 옷을 입은 관광객들이 탄성을 터트리고 있었다. 말로만 듣던 알프스의 한 정상에 서 있다는 생각에 가슴이 벅차 올랐다.

이른 아침에 출발하는 기차를 탄다고 서두르는 가운데 아내는 한 여름철이라고 양말도 신지 않은 채 따라 나섰다가, 그 정상(頂上)의 "얼음궁전에 들어갔을 때 발이 시려서 혼이 났다"고 했다. 그 덕분에 한참 동안 "융프라우를 맨발로 갔다 온 여인"이라고 놀려대는 재미를 주었고···.

그렇게 알프스의 아름다운 눈과 울창한 숲, 이름 모를 꽃들이 널려있는 초원들을 둘러보고는 제네바 쪽으로 향했다. 순식간에 엄청난 비가 쏟아졌다가 또다시 햇빛이 쏟아지기도 했다. 마치 ‘이것이 알프스의 위용(威容)이다’라고 강조하는 듯 강렬한 인상을 던져주었다.

지나놓고 보니, 그 높은 산의 암벽을 뚫고 기차를 오르게 한 사람들의 노력과 여러 가지 풍경으로 변하는 스위스의 산록들을 시간 여유를 갖고 제대로 음미하지 못한 아쉬움이 크다. 이것이 바로 ‘갔다 왔다’는 주마간산(走馬看山)식 여행의 단점일 것이다.

그러나 그때는 짧은 시간 안에 가보고 싶었던 곳이 너무나 많았었다.

저작권자 © 오피니언뉴스 무단전재 및 재배포 금지