영화 “델마와 루이스”(1991)가 재개봉 된다고 한다. 두 주인공의 연기도 훌륭했고 젊은 브래드 피트의 매력적인 모습도 볼 수 있는 영화지만 무엇보다도 다소 충격적인 결말로 영원히 기억되는 영화다. 이 영화는 여성 주연의 대표적인 로드 무비로 많은 여성 관객들이 보는 내내 울고 웃으며 분노하며 공감했던 영화인데, 반면 많은 남성들의 로망이 실현된 영화 중에는 “이지 라이더”(1969)가 있다.

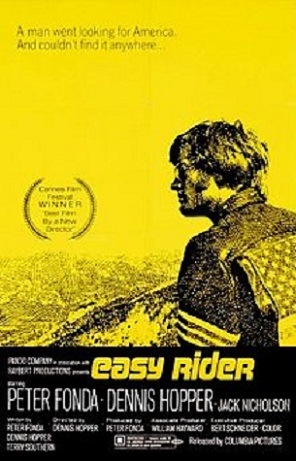

우리에겐 헨리 폰다의 아들이자 제인 폰다의 오빠로 알려져 있는 피터 폰다와 개성이 강한 영화배우이며 감독인 데니스 호퍼, 이 두 주인공이 장발을 휘날리며 할리를 타고 미국의 의미를 찾고자 미국을 횡단하는 영화다. 서부개척 시대와는 반대로 이들은 서쪽에서 동쪽으로 달리는데 가진 거라곤 마리화나를 팔아 구입한 오토바이 두 대 뿐이고 뚜렷한 목적도 없고 목적지도 없다. 히피가 대두되던 시기로 기존 질서와 기득권층에 대한 반항의 메시지도 들어있는 영화다. 이 영화에도 눈에 띄는 조연 배우가 있는데 지금은 대배우인 잭 니콜슨이 자신의 직업을 버리고 이들을 따라나서는 변호사로 나온다. 주인공들과 제작진이 실제로 마리화나를 피워가며 찍었다고도 전해지고 주연배우들이 직접 대본을 쓰고 감독을 하는 등 숱한 화제를 뿌린 영화로 지금도 “죽기 전에 꼭 봐야할 영화 100편” 중에 꼽히기도 한다.

사실 이 영화가 남자들의 로망 무비로 떠오르는 이유는 그 메시지나 주인공들의 연기보다도 할리 데이비슨 오토바이를 타고 여행하는 장면 때문이다. 할리는 가죽쟈켓, 라이방 썬글래스, 마쵸, 질주(실제 할리는 폭주를 위한 오토바이는 아니라고 하지만)를 의미하며 이는 곧 자유를 갈망하게 만든다. 이젠 식을대로 식어버린 중년남성들의 심장이 할리가 시동을 걸 때 다시 뛰기 시작하기라도 하듯이.

두 주인공. 로드 무비. 아마도 이성이 아니라 동성이기 때문에 더 시너지가 클 것이다. ‘사랑도 아닌 그렇게 친구도 아닌’ 사이로 여행하는 남녀의 스토리 (“비포 선라이즈”-물론 좋은 영화다-와 같은 류의 영화들)는 다소 뻔한 줄거리와 결말을 예상하는 반면, 동성끼리의 여행에선 그 결말을 예측할 수 없다.

여행지를 옮길 때마다 기계적으로 찍어대는 사진에는 드러나지 않는 두 사람의 갈등, 애증, 반목, 불신, 배신 등이 그 사진 뒷면에 고스란히 기록되어 스크린을 통해 관객들에게 감칠 맛을 느끼게 해준다. 동성이라는 공통 분모 때문일까. 본성은 더욱 강하게 드러난다.

그래서 수채화를 떠올리게되는 ‘우정’이라는 말 보다는 ‘의리’, ‘동지애’라는 단어가 더 끈끈하고 묵직하게 와닿나보다. 길 위에 우뚝 선 두 사람이 그들만의 의리,그들만의 방식으로 살아내는 모습, 세상을 대하는 모습. 그 모습에 관객들은 감동받는다.

프랑스혁명의 3대 이념은 ‘자유,평등,박애’ (liberté, égalité, fraternité) 로 알려져 있다. 자유, 평등…그런데 박애(博愛)는 뭐지? 갑자기 박애라는 단어가 무척 낯설다는 생각이 들었다.

아마 일본에서 처음 ‘박애’란 한자로 번역되어 아직도 그렇게 쓰이고 있는 것이 아닌가 생각된다. (여전히 우리가 쓰고 있는 번역된 어휘들 중엔 일본 번역본을 참고한 것이 많기 때문). 영어로는 charity 혹은 fraternity 인데 전자는 자선, 후자는 우애,동지애 등으로 이해된다.

프랑스어 fraternité 는 우애, 유대감, 동포애 등의 뜻이다. 물론 박애의 의미가 포함된 것은 맞지만 프랑스 혁명 당시의 이념이니 혁명을 주도한 시민들 간의 유대감을 고귀한 가치로 기리고자 이 단어를 썼다고 생각해 보면 자선(慈善)과 유사어로만 받아들이기에는 좀 부족한 감이 있다.

사실 우리도 최근 이런 fraternité로 하나되어 촛불을 밝히지 않았는가.

생면부지의 사람들과 광장에서 촛불을 함께 밝히며 노래하고 외치고 그간 반목하고 불신하던 세대 간에도 연대감이 고취되고, 진보냐 보수냐 이념으로 갈렸던 동료들, 친구들, 가족들이 촛불로 하나가 되었다. 사전에나 나올 법한, 프랑스 혁명의 위대한 정신으로만 기리는 감정이 아니라 얼마든지 우리에게도 우러나올 수 있는 매우 구체적이고 일상적인 감정인 것이다.

부부사이에도 가족구성원 사이에도 직장 동료들 사이에도 친구들 사이에도 이런 우애, 유대감이 필요하지 않은가 생각해 본다. 삶이라는 길고 굽은 길(“The long and winding road”-비틀즈)을 함께 달려가는 나의 동행들. 비록 다음 역에선 헤어질 수도 있는 관계일지라도 그 짧은 여정 동안 함께 살아가야하는 사람들.

스토리텔링이 화두로 떠오르는 세상이지만 스토리를 혼자 만들어가는 건 아니지 않은가. 사람이 있어야 하고 관계가 있어야 하고 그러는 사이에 스토리가 만들어지고 전개되는 것이다.

말랑말랑한 단어 ‘사랑’이란 단어를 함부로 쓰기가 힘들다면, 사춘기 소녀들이나 쓸법한 ‘우정’이란 단어도 영 꺼림칙하다면 ‘박애 (博愛) ‘를 다시 끄집어 내본다. 나이팅게일이 떠오르고 구세군이 떠오르긴 하지만 어쨌든 박애, 우애의 정신으로 함께 사는 사회를 지탱하고 사람들과의 스토리를 만들어가는 건 어떨까.

싸우고 토라지고 배 곯고 길 잃고 주저 앉고 잠 못 이루더라도 하늘을 우러러 별을 세보리라. 미대륙 횡단 까지는 아니라도 동해안 7번 국도라도 달려보리라.

나의 동행들과 로드 무비를 만들어 보리라. “레디~액션~~~~!”

저작권자 © 오피니언뉴스 무단전재 및 재배포 금지