데카르트 시대, 사유하는 인간만 통증 느낀다 주장

동물은 통증을 안느끼나...통증에 대한 '종차별론'도

[김장한 울산의대·서울아산병원 교수] 급하게 서류를 정리하다가 자신도 모르게 느끼는 아리한 손끝의 느낌. 그렇다. 종이에 손을 베인 것이다. 우리는 그것을 눈으로 보기 전에 느낀다. 불쾌한 감각이 느껴지는 곳으로 눈을 돌리면, 눈에는 손가락 끝에서 맺히기 시작하는 피 한방울이 들어온다. 처음과는 조금 다른 종류의 화끈거리는 감각을 느끼게 된다. 곧 본격적인 통증이 시작된다.

통증이란

통증은 신체가 유해한 자극에 반응해 느끼는 불쾌한 감각이며, 손상으로부터 자기 신체를 보존하려는 자기 방어기제다. 과학적으로 설명하면 통증은 신체 말초에 펼쳐진 통증 감각기에 의해 감지되고, 감지된 통증 신호는 말초 신경계, 척수를 타고 중추신경계에 전달된다.

일반적으로 통증을 의미하는 체성 통증(somatic pain)은 일반 생활에서 외부 위해에 반응하는 통증의 하나다. 심장, 내장 등에서 문제가 발생하면 느끼게 되는 둔한 형태의 내장성 통증(visceral pain)과 구분된다. 넓게는 고통(suffering)이라고 하는 심리학적 아픔과 구별된다.

체성 통증은 전달 속도가 빠른 '말이집(myelinated)' 신경 섬유가 담당하는 날카롭고 찌르는 듯한 감각, 전달 속도가 느린 '민말이집(unmyelinated)' 신경 섬유가 담당하는 둔탁하면서 타는 듯한 감각 등 두 가지로 구분된다.

전자는 눈으로 보기 전에 초기에 몸으로 느끼는 경계가 분명한 경고성 통증이며, 후자보다 10배는 빠르게 인식된다. 이에 반해 후자는 경계가 불분명하고 오래가는 묵직한 통증이다. 아프다고 눈을 돌려서 피 맺힌 곳을 보게 되면 그때 본격적으로 느끼게 되는 통증이다.

데카르트 세계관과 동물 실험

18세기 근대적 세계관을 성립한 르네 데카르트는 자신의 세계관(Cartesian worldview)을 통해, 인간은 사유하는 존재(res cogitans)이고, 동물은 이러한 사유가 없는 존재로서 연장물(res extensa)에 불과하다고 보았다.

생각하는 존재로서의 실체를 가지는 인간과 이러한 사유의 실체가 없는 동물이 아파하는 것은 다른 것이라고 했다. 데카르트는 신체와 정신을 분리한 이원론을 주장했다.

신체의 측면에서 인간과 동물은 다를 것이 없고, 인간 신체는 자동화된 오토마톤(automaton)이라는 기계론적 인간론을 주장했으며, 정신의 측면에서는 인간과 동물이 엄격하게 구분된다고 했다. 데카르트는 기계론적 인간론을 주장하면서 인과론에 기반한 과학을 주장하는데, 그 근거로 통증 기전을 설명했다.

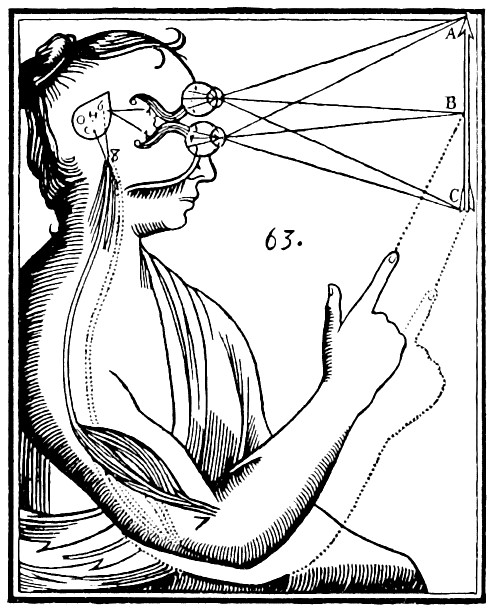

위 그림을 보면, 손가락으로 지적하는 지점이 C→ B → A로 변하는데, 이 지점의 변화는 눈의 망막을 통해 인식되고, 이 인식은 시신경 말단에서 밸브로 조절되는 ‘물질’(나중에 신경 전달 물질로 재해석되는데, 당시에는 ‘animal spirit· 生 氣라고 함)에 의해 뇌로 전달되며, 이때 뇌실에 노출되어 있는 송과선(pineal gland)이 좌우 측에서 전달되는 신호를 통합해 인식한다고 주장했다.

이런 데카르트 주장은 송과선이 뇌의 중앙에 위치한 단일 기관으로 좌우측 뇌에 연결되어 있고, 뇌실에 접해 있어서 뇌척수액과 닿아 있다는 신경해부학적 특징에 근거하는데, 이런 주장은 사실 이미 로마 시대 갈렌(Galen. 129-199)에 의하여 논의되기도 했다.

인간보다 더 큰 송과선을 가진 야생 동물들이 있다는 사실도 알려지기도 했지만, 어차피 대중들은 이를 검증할 의도도 능력도 없었다. 하물며 지금도 송과선은 지혜를 여는 제3의 눈이 되는 중요한 기관이라고 할 정도이다.

통증을 살펴보면, 손가락에 유해한 자극을 주면 손가락에 분포한 신경이 신경 말단에서 전달 물질을 분비하고 근육은 반사적으로 수축하게 된다. 그리고 손가락 지배 신경 말단에서 특정 물질이 뇌실에 전달되면, 송과선이 이를 받아들여서 신체 특정 부위에서 발생한 통증을 인식하게 된다. 송과선이 없는 동물은 말단에서 올라온 신호를 통합해 인식하지 못한다. 때문에 인간과는 달리, 사유하지 못하는 연장물이라는 주장이 성립하게 된다.

오래된 전통과 함께 기독교 등의 영향으로 신에 의해 영혼을 부여 받은 인간이라는 존재는 특별한 위치에 있는 것이고, 이러한 생각을 데카르트는 이원적 이론화했다.

이에 영향을 받은 '포르 로얄(Port Royal)' 수도원은 수도사들이 동물 실험을 하면서 동물이 내는 소리는 인간이 느끼는 통증, 비명과는 다른 것이고, 그것은 마치 시계가 내는 종소리와 같은 것이라고 했다.

그들은 마취도 없이, 살아있는 동물을 산 채로 해부하는 혈액 순환 연구를 해 당대의 관심을 모았다.

통증과 종(種)차별론

공리주의적 추론에서 중요한 기준은 ‘최대 다수의 최대 행복’이다. 이때 행복의 주체를 인간에 한정할 것인가 아니면 행복을 느낄 수 있는 지구상에 모든 종으로 보아야 할까? 소수의 인간 생명을 구하기 위해 다수의 동물들이 동물 실험의 대상으로 쓰이는 것은 공리주의 관점에서 정당화될 수 있을까?

1975년 피터 싱어가 저술한 ‘동물해방론(Animal Liberation)’에서는 이러한 주장은 종차별이라고 한다. 이것은 노예나 여성에 대해 도덕적 가치가 없다고 주장하는 것과 마찬가지 주장이라는 것이다.

인종 차별과 성 차별을 비도덕적인 것이라고 느낀다면, 종 차별 역시 마찬가지로 비도덕적이라고 보아야 한다. 의학 연구에서 침팬지를 사용하는데 찬성하지만, 뇌가 없이 태어난 무뇌아를 실험 대상으로 사용하는 것은 비도덕적이라고 한다면 이것은 종차별이라는 것이다.

19세기 공리주의를 주장했던 제레미 벤담 역시 동물의 통증을 도덕적인 계산에 포함해야 한다고 했다. 이 주장이 성공하기 위해서는 동물들도 통증을 느끼는 능력이 있어야 했다. 피터 싱어는 통증을 느낄 수 있는 동물 종의 경계를 정하면서, 새우는 통증을 느낄 수 있을 것 같다고 했고, 만일 그 종이 ‘굴(oyster)’이라면 통증을 느낄 수 없을 것 같아서 종차별 논의에서 배제될 수 있을 것이라고 했다.

통증은 그냥 사실이다

물론 동물 권리를 인간과 동일한 선상에서 바라보는 주장에 반대하는 견해도 있다. 예를 들자면, ‘권리’라는 것은 도덕적 행위자로 구성되는 공동체에서 인정되는 것으로서 실질적으로 도덕적 요구를 하거나 이를 요구할 수 있는 존재들에 의해 발생하는 것 또는 그런 권리가 지성에 의해 지켜지는 것이 필요하다는 반론이 있다.

이러한 견해에 의하면 동물에 대한 권리가 인정되지 않는 것 뿐만 아니라, 인간 태아(물론 인간이 될 가능성 측면에서 인간 공동체의 준회원 권리를 주장할 수는 있을 것이다)나 배아 권리 역시 인정될 수 없다. 공동체라는 것은 그런 공동체를 구성할 수 있는 능력이나 자격이 있어야 한다는 주장이다. 정치적 자유주의를 주장하는 롤즈(J. Rawls. 1921-2002)의 사회 구성 원리이기도 하다. 이러한 견해에 의하면 통증은 권리의 발생 근거와는 관련 없이 관찰되는 사실에 불과하다.

체성 통증이라는 사실에 기초해 일어났던 논쟁을 간략하게 살펴보았다. 늘 글을 쓰면서 과학적 사실에 대한 인류의 상상력에 놀라곤 하는데, 이번 주제도 그런 것 같다.

저작권자 © 오피니언뉴스 무단전재 및 재배포 금지