책 무게로 집이 기울고 방바닥이 뚫렸다는 재미난 일화도 실려

아쉽지만 헌책방에 판매, 집을 다시 짓거나 1인 헌책시장 등 참신한 아이디어도

[오피니언뉴스=강대호 북칼럼니스트] 얼마 전에 이사해서 서재를 새로 꾸몄다. 전에는 서재가 따로 없어서 책장은 물론 거실이나 침실 곳곳 책을 올려둘 수 있는 모든 곳에다 책을 올려놓았었다. 그때는 책을 천덕구니로 취급하는 것 같아서 매우 안타까웠었다. 하지만 지금은 책들이 제 자리를 잡아서 나의 마음도 조금은 편해졌다.

사실 어릴 때부터 책을 좋아해서 상당한 양의 책을 보유했었지만, 이런저런 이유로 많은 책을 잃은(?) 아픈 기억이 있다. 그중에는 70년대 초등학교 시절에 열광했던 ‘소년중앙’ ‘어깨동무’ ‘새소년’과 같은 잡지들과 80년대에 금서로 묶였던, 지금은 절판된 사회과학 책들도 포함되어 있다.

주변 사람들에게 책을 잃었던 아픈 기억을 털어놓으면 공감 안 된다는 얼굴로 나를 바라볼 때가 많았다. 하지만 내게는 마음에 병이 생길 정도로 고통을 준 기억이었다. 그만큼 내게는 책이, 책이라는 물건이 그 어떤 것보다 소중하게 다가온다.

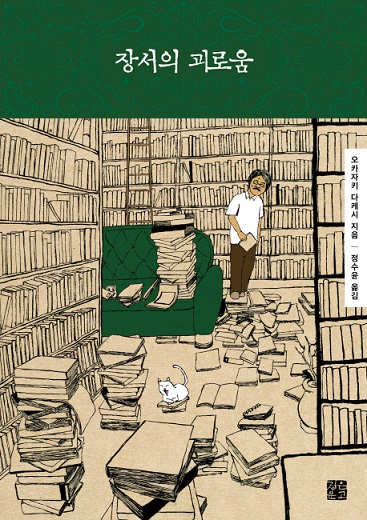

그런데 ‘장서의 기억’을 읽어 보니 나의 책에 대한 사랑 혹은 집착은 아무것도 아닌 거였다. 이 책에는 책을 아주 많이 보유한 장서가들이 나온다. 그들은 책이 감당할 수 없을 정도로 많아서 괴롭다고 고백한다. 그래서 저자는 어떻게 해야 행복한 장서가가 될지 고민하는 마음으로 이 책을 쓰게 되었다고 한다. 일본의 서평 작가 ‘오카자키 다케시’가 썼다.

장서가라면 보통 몇 권 정도의 책을 보유해야 그 호칭이 어울릴까. 이 책에는 적어도 몇만 권의 책을 집에 쌓아 둔 사람들이 나온다. 그들은 학자나 작가인 경우가 대부분이었지만 그냥 평범한 사람인 경우도 있었다.

작가는 그들에게 책이 몇 권 있냐 물어보는 건 의미가 없다고 말한다. 책 주인도 그 답을 모르고 세어볼 수 있는 한계도 넘었기 때문이다. 당연하겠지만 그들 집에 가보면 책만 보인다고 한다. 그런 엄청난 규모의 장서량을 설명하는 대목들이 흥미로웠다. 책 무게 때문에 집이 기울었다거나, 방바닥이 뚫렸다거나 하는 일화들이 그랬다.

목조주택이 많은 일본이라서 그렇겠지만 작가는 의외로 많이 볼 수 있는 일이라고 말한다. 그래서 책을 보관하기 위한 장서고를 따로 임대하거나 아예 집을 새로 지은 장서가도 있다고 소개한다. 그 장서가는 당연히 책 중심으로 집을 새로 지었다고. 서재는 물론 벽이란 벽은 모두 책을 쌓아 두기 위한 공간으로 설계한 사연을 소개하며 저자는 무척 부러워한다.

이 책을 읽으며 내가 크게 공감한 대목들이 있다. 책을 잃은 사람들의 사연이다. 그들은 책이 늘어나 감당할 수 없을 정도가 되면 일부를 헌책방에 처분한다고 한다. 저자도 그렇게 책을 떠나 보낸 기억을 떠올리는 데 그 마음이 아주 절절하다.

“그들이 가고 책이 뽑혀나간 빈 책장을 보고 있으려니 잠시 멍한 기분이 들었다. 빈칸에 어떤 책이 있었는지는 당연히 기억하고 있었다. 가볍게 긁힌 상처라고만 생각했는데 많은 양의 피가 철철 흐르고 있음을 그제야 알았다.” (34쪽)

내 마음도 그랬었다. 어쩔 수 없이 책을 떠나보내야 했던 아픈 기억이 떠올랐다. 그래도 헌책방에 보내면 그 책이 어디에선가는 숨을 쉰다는 거다. 하지만 불이 나서 새하얀 재가 된다면. 상상하기도 싫은 끔찍한 일들이 그들 장서가에게 벌어졌었다.

“눈 앞에 펼쳐진 산더미 같은 책의 재를 보지 않고서는 느낄 수 없는 기묘한 기분이 들었다. 책은 생명이다. 이미 나는 살아 있는 주검이었다.” (107쪽)

“(귀한 책들이) 깨끗이 타서 재만 남았다. 그런데 활자 부분이 하얗게 떠올라 읽을 수 있을 것만 같았다. (중략) 물론 손을 대기만 해도 바슬바슬 부서졌다.” (113쪽)

‘장서의 괴로움’에서 소개한 장서가들은 책을 버리지 못하고 한 권 한 권 쌓아 두다 보니 어느새 몇만 권이 되었다고 털어놓는다. 그들은 놓을 수 있는 모든 곳에 책을 쌓아 둔다. 습기가 많은 화장실만 빼고. 그들 집은 책으로 둘러싸여 겨우 한 사람이 지나갈 만한 통로만 있다. 그래서 책으로 쌓은 벽 옆에서 밥을 먹고 또 잠을 잔다고.

이 정도가 되면 정작 필요할 때 책을 찾지 못해서 도서관에 가야 하거나 새로 사야 하는 경우도 생긴다. 책을 감당할 수 없는 그야말로 ‘장서’가 ‘괴로움’이 된다고. 그래서 많은 장서가가 책을 헌책방에 처분한다고 한다.

우리나라도 그런지는 모르겠지만 일본에서는 헌책방 주인이 장서가의 집에 와서 직접 값을 매기고 사간다고 한다. ‘장서의 괴로움’에 그런 식으로 수백 권 혹은 수천 권을 처분한 사례들을 소개한다. 그렇게 처분해도 서재를 보면 책 나간 흔적이 별로 없다고.

저자는 갤러리를 빌려서 ‘1인 헌책 시장’을 열었던 경험도 털어놓는다. 일본에는 헌책방들이 모여서 책을 파는 축제도 많지만, 개인 장서가들이 보유한 책을 판매하는 ‘개인 헌책 시장’ 행사도 종종 열린다고 소개한다. 일본 특유의 책 문화, 헌책을 사고파는 문화를 보여주는 대목이었다.

이 책과는 상관없지만, 일본 소설가 ‘모리미 도미히코’는 여름마다 교토에서 열리는 ‘시모가모 헌책방 축제’를 소재로 소설 여러 편을 썼다. 헌책을 사고파는 문화가 뿌리 깊다는 걸 엿볼 수 있는 사례다.

책을 모으는 사람들은 책 읽기를 좋아하는 사람들이지만 그들은 책 그 자체를 좋아하는 사람이기도 했다. 책이라는 피조물 그 자체를.

“서재에 앉아 벽면에 꽂아둔 장서를 보고 있노라면, 그 고요하고도 희미한 등불 아래 세상은 사랑스럽고도 만족스러운 나만의 세상이었다.” (85쪽)

“책은 내용물만으로 구성되는 건 아니다. 종이질부터 판형, 제본, 장정 그리고 손에 들었을 때 느껴지는 촉감까지 제각각 다른 모양과 감각을 종합해 ‘책’이라 불리는 게 아닐까.” (181쪽)

이런 대목들을 읽으며 나는 무한 공감하였다. 이사 후 나는 책장에 책을 이리도 꽂아보고 저리도 꽂아보곤 했다. 마치 가구 배치를 바꾸는 마음으로 이리저리 바꿔보았다. 장르별로도 정리해보고 작가나 출판사별로도 정리해보았다. 사랑스럽고 만족스러웠다.

서재가 생겼다는 안정감 때문일까. 책이 점점 늘어간다. 이러다간 나도 '장서의 괴로움' 저자처럼 쌓이는 책 때문에 괴로워할지는 모르겠다. 하지만 나도 그래 봤으면 좋겠다. 저자처럼 후회와 고생을 하더라도 경험해보고 싶은 마음이 크다.

이번에 책을 정리하며 느낀 게 있다. 나는 책 읽기를 좋아하지만 어쩌면 책 그 자체를 좋아하는 것 같다고. 책 안에 든 내용도 좋아하지만 책이라는 피조물 그 자체도 좋아하는 거라고.

저작권자 © 오피니언뉴스 무단전재 및 재배포 금지